Даже простейшая человеческая история полна неслыханных приключений. Чего уж говорить о молодых курсантах, которые, променяв отчий дом на юность при сапогах и погонах, с головой нырнули в ожидания небывалых открытий армейской жизни. Позади них курсом никого, а впереди только офицерский набор Академии Ленина, живущий вне учебы семейными заботами. На переводчиков равняться вообще нет смысла, у них своя филологическая карта жизни с зубрежкой языка 24 часа в сутки. Отсюда среди гулкого одиночества на древних казармах Волочаевской все приходилось начинать юристам с чистого листа. А при сгущениях тупиков уныния предаваться помощи буйных фантазий. Кто мы в этом мире и зачем сюда прибыли? Кто был до нас и последует за нами многими летами спустя? Кто состоялся первым хозяином здешних казарм и какие порядки здесь раньше царили. Не иначе как юнкера или кадеты, ведь все старинное Лефортово — самая что ни на есть вотчина военного образования.

Драишь, бывало, сантехнику в гальюне ночью, а на ней тут и там мелькают знаки-шильдики ведущего в Российской Империи поставщика роскошного саноборудования «Василия Осиповича КРАСАВИНА». Выбегаешь на улицу, а на стенах штампы по кирпичу: «Товарищество кирпичных заводов И.П.Воронина». Точно все уготовано для «Ваших благородий» и прочих сиятельных отпрысков. Не для простых же нижних чинов отгроханы все эти хоромы. Так и бытовали в лучах прекрасных надежд, которые развеять или подтвердить шансов не приходило. Все древние тайны с историей самодержавия пребывали наглухо замурованными в советских архивах. Да здравствуют благословенные советские времена!

Уже не в совсем близком, хотя и не чересчур далеком 2014 году на глаза переводчика ВИИЯ-ВИМО с «Запада — 78» неслучайной оказией попадается серия старинных снимков, датированных 22 октябрем 1913 года. Все семь штук по общей теме, слегка засветившиеся в интернете и посвященные одному и тому же событию — открытию на плацу некой полковой части Русской императорской армии памятника Императору Александру III. Как гласила подпись к большинству фотокарточек с весьма вольными и неточными парафразами музейщиков, с местом происшедшего в городе Астрахани. Получилось и выходило, если «астраханцы», значит, непременно из города Астрахани.

Драишь, бывало, сантехнику в гальюне ночью, а на ней тут и там мелькают знаки-шильдики ведущего в Российской Империи поставщика роскошного саноборудования «Василия Осиповича КРАСАВИНА». Выбегаешь на улицу, а на стенах штампы по кирпичу: «Товарищество кирпичных заводов И.П.Воронина». Точно все уготовано для «Ваших благородий» и прочих сиятельных отпрысков. Не для простых же нижних чинов отгроханы все эти хоромы. Так и бытовали в лучах прекрасных надежд, которые развеять или подтвердить шансов не приходило. Все древние тайны с историей самодержавия пребывали наглухо замурованными в советских архивах. Да здравствуют благословенные советские времена!

Уже не в совсем близком, хотя и не чересчур далеком 2014 году на глаза переводчика ВИИЯ-ВИМО с «Запада — 78» неслучайной оказией попадается серия старинных снимков, датированных 22 октябрем 1913 года. Все семь штук по общей теме, слегка засветившиеся в интернете и посвященные одному и тому же событию — открытию на плацу некой полковой части Русской императорской армии памятника Императору Александру III. Как гласила подпись к большинству фотокарточек с весьма вольными и неточными парафразами музейщиков, с местом происшедшего в городе Астрахани. Получилось и выходило, если «астраханцы», значит, непременно из города Астрахани.

Вглядывается наш переводчик пытливым взглядом в старинные снимки, как вдруг пробивает радостное озарение: «Мать честная! Какая Астрахань?! Это ж ВИИЯ! Будущий! Вон флигель, в котором мы жили на первом курсе. При нас он был двухэтажным, как и в 1913-м. Потом надстроили третий. Примыкает к корпусу, где располагались наши классы, бытовка, туалет и умывальная комната, она же курилка. Рядом — пост дневального и один из входов на западный факультет. Чудеса! Сравнил с современными фотографиями — все точно. Есть будущие ЛУР и военная кафедра, а также место, где располагались фонтаны и будущая Волочаевская, тогда Золоторожская».

Во избежание пядей сомнений отправляет запрос на форум астраханцев, а те подтверждают без колебаний: «Нет и не было у нас схожей местности». Выходит, Астрахань упомянули в архивах по наитию, скорее по наименованию той самой «астраханской» пехоты, что и привнесло жуткую путаницу в географию события.

Так впервые был открыт в наших казармах на Волочаевской их первый постоялец — легендарный и старейший в русской армии 12-й гренадерский Астраханский имени Императора Александра III полк. Случилось нежданным воистину бесподобное воскрешение подзабытых русских гренадеров, когда на фотках 1913 года — все будущее наше, почти не изменившееся! Отсюда, как ни крути, именно ветераны советского курсантства реанимировали историю героического полка, подняв ее из кинутого пепла.

Во избежание пядей сомнений отправляет запрос на форум астраханцев, а те подтверждают без колебаний: «Нет и не было у нас схожей местности». Выходит, Астрахань упомянули в архивах по наитию, скорее по наименованию той самой «астраханской» пехоты, что и привнесло жуткую путаницу в географию события.

Так впервые был открыт в наших казармах на Волочаевской их первый постоялец — легендарный и старейший в русской армии 12-й гренадерский Астраханский имени Императора Александра III полк. Случилось нежданным воистину бесподобное воскрешение подзабытых русских гренадеров, когда на фотках 1913 года — все будущее наше, почти не изменившееся! Отсюда, как ни крути, именно ветераны советского курсантства реанимировали историю героического полка, подняв ее из кинутого пепла.

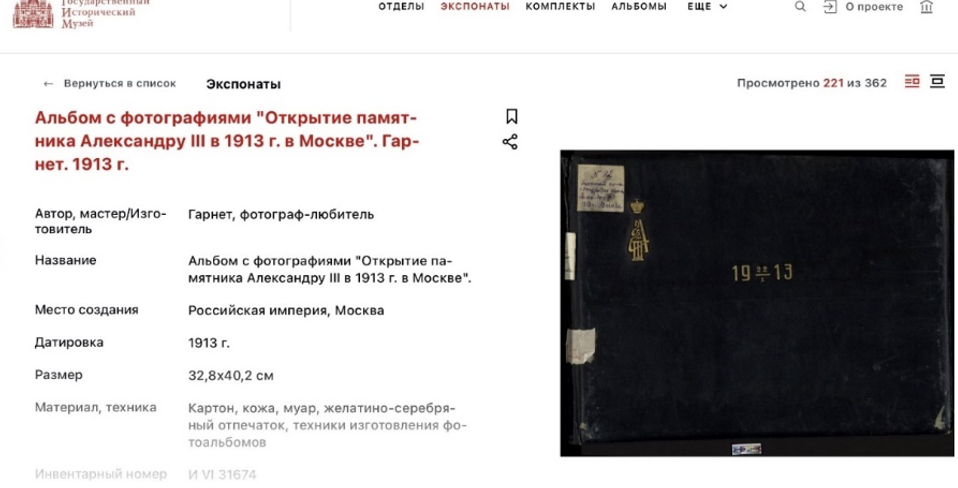

Вдохновленные чудом явленной оказии, почетную эстафету феерических открытий, которые за накоплением уже из всех сил выпрыгивали наружу, приняли на себя в 2022 году одержимые подвижники от «ВЮФ-78». Используя освоенную на практике дедукцию сыска, изрядно покопавшись в архивах и музейных запасниках, вытащили на белый свет сам кожаный с муаром «Военный альбом Гарнета, фотографа-любителя», который изготовил ту фотосессию, а также подписал собственноручно каждую карточку белой гуашью почерком изящным и искусным.

Знакомясь с альбомом, сразу приметили, что подписи автора фото и комментарии музейных советских работников существенно различаются. И понятно почему. Подлинные упоминания оказались бы не слишком удобными для пролетарских времен, низвергнувших царизм с его идеалами под самый корешок.

Но этим метания сысков не закончились. Ощутив поверженное дыхание усмиренной удачи, продолжили терзать и мучить запыленные архивы. В них было указано, что автор — фотограф-любитель, но не москвич. В городском адресном справочнике того времени обязательных сведений о нем не отыскалось. Может, из заезжих немцев или иностранных корреспондентов? Но было бы странным, согласитесь, приглашать на подобное, высочайшее в армии мероприятие, фотографа-любителя со стороны. Да еще приблудного иностранца. Случай, как говорится, да не тот.

Шепот сомнения придал положительный толчок, дав выброс посылу верности. Заводным фотографом, судя по всему, являлся кто-то из своих, кто бывал не только запросто вхож в расположение Астраханского гренадерского полка, но и пользовался доверием у командования. С таким выразительным предположением дальнейшее распознание истории открылось делом техники. Пролистав отображения немногочисленных реликвий Полка в госархивах, столкнулись с тем, что ранние фотографии образов его шефов — Императора Александра III с портрета художника Серова и Императора Николая II с портрета художника Маковского — производил некто капитан Гернет.

Вмиг открылось утвердительным, что именно он разлюбезный и числится в затеянном поиске. Как не Гарнет какой-то по музейным искажениям, а самолично обер-офицер Гернет, который вершил ту съемку и оформлял собственный военный альбом по поручению командира Полка.

Живо проверили штатные списки офицеров и уперлись новой улыбнувшейся удачей в командира 11-й роты 12-го Гренадерского Астраханского имени Императора Александра III полка капитана Гернета Александра Эдуардовича, рождения 11 ноября 1868 года, лютеранского вероисповедания, из дворян Эстляндской губернии, выпускника 3-го Московского кадетского корпуса и 3-го военного Александровского училища по 1-му разряду, женатого и имевшего двух сыновей и трех дочерей, который, заявив о себе заядлым фотолюбителем, часто проводил хронику «официальным» репортером родного Полка. Офицером, кстати говоря, бывшим весьма примерным, оставившим яркий след долгой службой в Полку и получившего 2 февраля 1913 года в Царском Селе из рук самого Государя Императора Николая II знаки ордена Св. Станислава 2-й степени за отличное окончание курса Офицерской стрелковой школы.

Таким ярким итогом таинственная история важного военного альбома раскрылась более чем дивно. Разорванные звенья цепи поисков уверенно сомкнулись, утвердив главное на положенных местах, чему все поисковики и им сочувствующие выразили радость облегчения.

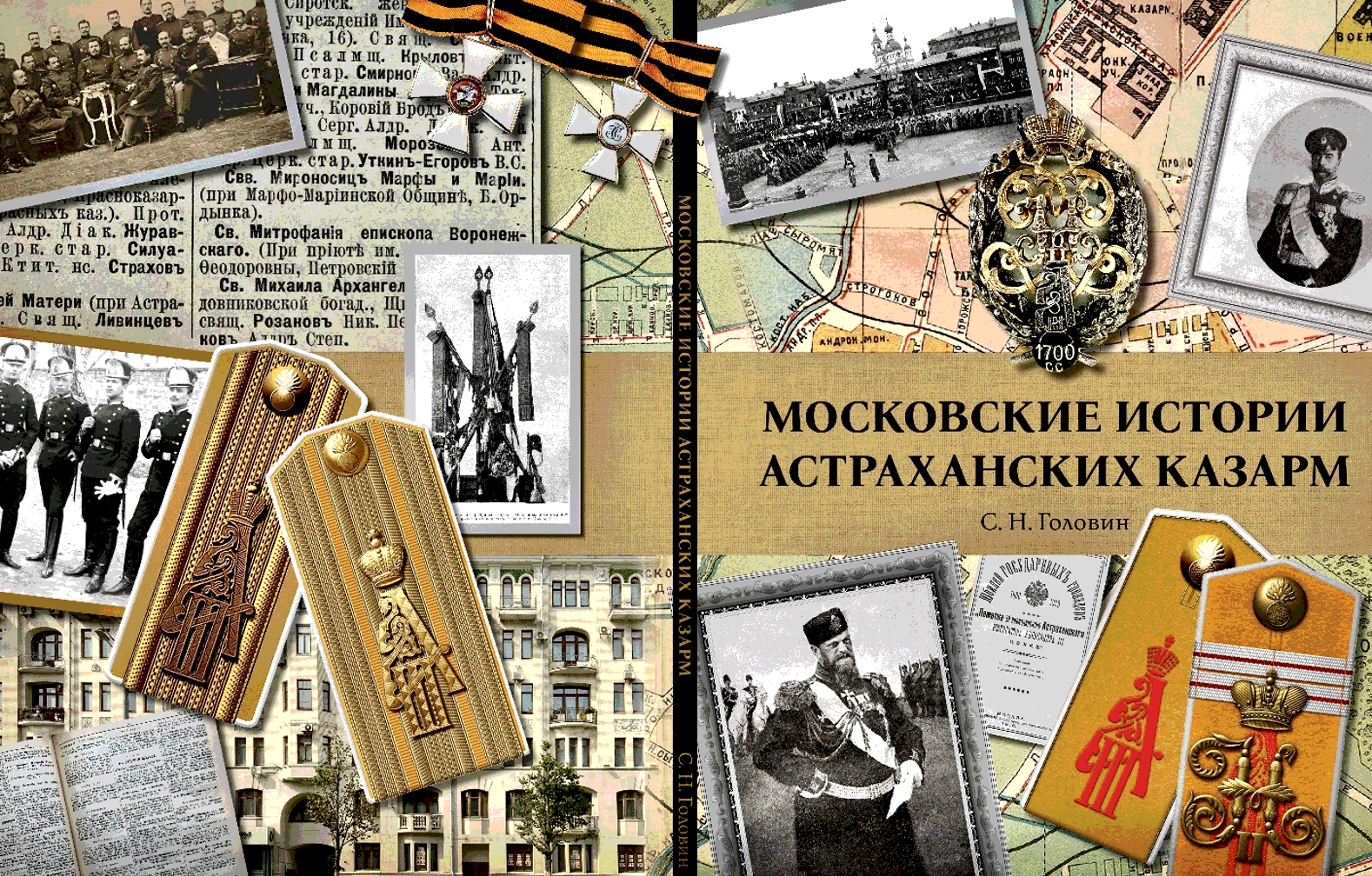

После замкнувшихся в одну череду открытий возвращался однажды с рыбалки в Астрахани. По пути заскочил в Музей Астраханского Кремля, где лично познакомился с его руководством. Разговорились, обменялись мыслями насчет утраченной памяти об Астраханских гренадерах. Уезжая домой, дал себе зарок издать книгу для Кремля с обобщением всей имеющейся информации об Астраханских казармах, не исключая личного опыта проживания в них. Сказано — сделано. Так вышло в свет первое издание «Московские истории Астраханских казарм». Появилось как пробное и презентационное, но уже с описанием пережитых в 1970-х годах курсантских историй.

КНИГА «КУРСАНТЫ» явилась уже широким и публичным продолжением начатого экскурса в историю Военного Института на Волочаевской. Запуская, по сути, энциклопедию советских курсантов, она продолжила архивное изучение поселения Полка на Золоторожской. Подробно повествует о его первом появлении в Москве в 1801 году в царствование Павла I, почему Полк заслужил почетное наименование «Астраханский», как закрепился в Хамовнических казармах на рубежах 1807−1809 годов. КНИГА открывает немало новых сведений с фото о командовании и офицерах Полка, его боевой службе и учебе, распорядке дня и внутренних документах в новом расположении на Садово-Спасской в здании Спасских казарм. Особое место отводится миссии Шефства над Полком со стороны Государя Императора Николая II, когда гренадеры стали не просто «тезоименитской» частью русской армии, а воинским талисманом для императорской семьи.

В приказе командира по Полку полковника Ф. Н. Добрышина от 16 апреля 1903 года за № 106 отмечалось: «14 сего / апреля Его Императорское Величество, Государь Император, Державный Шеф полка, несказанно осчастливил нашу полковую семью внезапным Своим посещением Спасских казарм…» При отъезде из расположения Император вновь осчастливил радостного командира словами: «Полк Я нашел во всех отношениях в блестящем состоянии. Расквартирование только нехорошо, но это не зависит от полка, и Я позабочусь об этом».

Шепот сомнения придал положительный толчок, дав выброс посылу верности. Заводным фотографом, судя по всему, являлся кто-то из своих, кто бывал не только запросто вхож в расположение Астраханского гренадерского полка, но и пользовался доверием у командования. С таким выразительным предположением дальнейшее распознание истории открылось делом техники. Пролистав отображения немногочисленных реликвий Полка в госархивах, столкнулись с тем, что ранние фотографии образов его шефов — Императора Александра III с портрета художника Серова и Императора Николая II с портрета художника Маковского — производил некто капитан Гернет.

Вмиг открылось утвердительным, что именно он разлюбезный и числится в затеянном поиске. Как не Гарнет какой-то по музейным искажениям, а самолично обер-офицер Гернет, который вершил ту съемку и оформлял собственный военный альбом по поручению командира Полка.

Живо проверили штатные списки офицеров и уперлись новой улыбнувшейся удачей в командира 11-й роты 12-го Гренадерского Астраханского имени Императора Александра III полка капитана Гернета Александра Эдуардовича, рождения 11 ноября 1868 года, лютеранского вероисповедания, из дворян Эстляндской губернии, выпускника 3-го Московского кадетского корпуса и 3-го военного Александровского училища по 1-му разряду, женатого и имевшего двух сыновей и трех дочерей, который, заявив о себе заядлым фотолюбителем, часто проводил хронику «официальным» репортером родного Полка. Офицером, кстати говоря, бывшим весьма примерным, оставившим яркий след долгой службой в Полку и получившего 2 февраля 1913 года в Царском Селе из рук самого Государя Императора Николая II знаки ордена Св. Станислава 2-й степени за отличное окончание курса Офицерской стрелковой школы.

Таким ярким итогом таинственная история важного военного альбома раскрылась более чем дивно. Разорванные звенья цепи поисков уверенно сомкнулись, утвердив главное на положенных местах, чему все поисковики и им сочувствующие выразили радость облегчения.

После замкнувшихся в одну череду открытий возвращался однажды с рыбалки в Астрахани. По пути заскочил в Музей Астраханского Кремля, где лично познакомился с его руководством. Разговорились, обменялись мыслями насчет утраченной памяти об Астраханских гренадерах. Уезжая домой, дал себе зарок издать книгу для Кремля с обобщением всей имеющейся информации об Астраханских казармах, не исключая личного опыта проживания в них. Сказано — сделано. Так вышло в свет первое издание «Московские истории Астраханских казарм». Появилось как пробное и презентационное, но уже с описанием пережитых в 1970-х годах курсантских историй.

КНИГА «КУРСАНТЫ» явилась уже широким и публичным продолжением начатого экскурса в историю Военного Института на Волочаевской. Запуская, по сути, энциклопедию советских курсантов, она продолжила архивное изучение поселения Полка на Золоторожской. Подробно повествует о его первом появлении в Москве в 1801 году в царствование Павла I, почему Полк заслужил почетное наименование «Астраханский», как закрепился в Хамовнических казармах на рубежах 1807−1809 годов. КНИГА открывает немало новых сведений с фото о командовании и офицерах Полка, его боевой службе и учебе, распорядке дня и внутренних документах в новом расположении на Садово-Спасской в здании Спасских казарм. Особое место отводится миссии Шефства над Полком со стороны Государя Императора Николая II, когда гренадеры стали не просто «тезоименитской» частью русской армии, а воинским талисманом для императорской семьи.

В приказе командира по Полку полковника Ф. Н. Добрышина от 16 апреля 1903 года за № 106 отмечалось: «14 сего / апреля Его Императорское Величество, Государь Император, Державный Шеф полка, несказанно осчастливил нашу полковую семью внезапным Своим посещением Спасских казарм…» При отъезде из расположения Император вновь осчастливил радостного командира словами: «Полк Я нашел во всех отношениях в блестящем состоянии. Расквартирование только нехорошо, но это не зависит от полка, и Я позабочусь об этом».

Все разом изменилось и закрутилось по Высочайшей воле добродетельного Государя. На землях Инженерного ведомства подбирается выгодное место чуть не посредине цветущих огородов Золотого Рожка. Лучшими военными инженерами расчерчиваются строительные планы и в, казалось бы, навеки упокоившемся Лефортово разгорается новая стройка. Расчищается площадка, заливаются фундаменты, очередями выстраиваются подводы со строительным материалом, засуетились мастеровые под крики и беготню надзорных подрядчиков.

Первые результаты нахлынули быстрее, чем ожидалось. 7 сентября 1906 года, вступивший в командование Полком полковник А. М. Ребиндер, издает Приказ по строевой службе за № 250: «Для приема новых казарм для 3 и 4 батальонов, учебной команды и нестроевой роты в Лефортово назначаю под представительством ВРИД Заведующего хозяйством подполковника Романова комиссию в составе членов Анфимова, Посникова, Полунина, командира нестроевой роты, квартирмейстера и старшего врача. Комиссии принять казармы по описям ввиду всей мелочи, необходимых для хозяйства 2 батальона. Прием необходимо провести самый тщательный, так как на эту комиссию возлагается обязанность признать казармы или негодными для размещения батальонов. Комиссии собраться к 9 часам утра в новых казармах. Акт о приеме представить мне без промедления».

Истекает три недели наверняка и без сомнений кропотливой работы комиссии, как 27 сентября 1906 года вполне удовлетворенный командир выпускает новый Приказ: «30 сентября III и IV батальонам после раннего обеда в 10 часов утра выступить для перехода в новые Астраханские казармы полка общей командой полковника Ястребцова. А полковому священнику прибыть туда же в 11 часов утра, где отслужить молебен и окроплением святой водой всех жилых помещений».

Но сердце у командира отчего-то неспокойно и душа, похоже, не на месте. Вдруг что-то упущено накануне великого для Полка значения, и 29 сентября вдогонку пишется свежий приказ, предписывающий «30 сентября в день перехода III и IV батальонов в новые Астраханские казармы прибыть на общее молебствие побатальонно I и II батальонам в 11 часов утра. Хору музыки быть при I батальоне, которому принять Знамя. По прибытию Полка в Астраханские казармы выбрать место и поставить линейных. Полку построиться покоем в рядовых колоннах. Ассистентами к Знамени назначаются подпрапорщики Гиндце и Сурин. Форма одежды обыкновенная (всем в мундирах, г. г. офицерам при шарфе и орденах), нижним чинам при караульной амуниции в фуражках. Вечером уволить нижних чинов в церкви командами под начальством фельдфебелей».

Еще поразмыслив секундой, тем же приказом, но отдельным параграфом поспешно добавляет: «С переходом III и IV батальонов в Астраханские казармы, распоряжением батальонных командиров назначить ежедневный ночной обход в ротных казармах, в составе 1 ефрейтора и 2 рядовых». Теперь точно все в готовности, можно и выдохнуть…

С заслуженной гордостью за проделанное 3 сентября 1908 года А. М. Ребиндер отправляет в столицу телеграмму следующего содержания: «Петергоф, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. Сегодня Астраханские Гренадеры по случаю размещения всего полка в новых казармах, отстроенных по повелению ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА с благоговением молились Всевышнему о драгоценном здравии Своего Державного Шефа и Августейшей Семьи с чувством бесконечной благодарности за оказанную высокую милость повергают к стопам ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА безграничную преданность и любовь».

Подписывает депешу, посылает и, не успев прослезиться от нахлынувших чувств, получает ответ: «Москва Командиру 12-го Гренадерского Астраханского ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III полка, 7 сентября 1908 г. Рад был узнать, что полк размещен на новых казармах. Сердечное спасибо МОИМ Гренадерам за их молитвы и выраженные чувства преданности. НИКОЛАЙ».

Так казармы задышали счастьем открытия. А что происходило дальше в них, захватывающе рассказывается в КНИГЕ.

Первые результаты нахлынули быстрее, чем ожидалось. 7 сентября 1906 года, вступивший в командование Полком полковник А. М. Ребиндер, издает Приказ по строевой службе за № 250: «Для приема новых казарм для 3 и 4 батальонов, учебной команды и нестроевой роты в Лефортово назначаю под представительством ВРИД Заведующего хозяйством подполковника Романова комиссию в составе членов Анфимова, Посникова, Полунина, командира нестроевой роты, квартирмейстера и старшего врача. Комиссии принять казармы по описям ввиду всей мелочи, необходимых для хозяйства 2 батальона. Прием необходимо провести самый тщательный, так как на эту комиссию возлагается обязанность признать казармы или негодными для размещения батальонов. Комиссии собраться к 9 часам утра в новых казармах. Акт о приеме представить мне без промедления».

Истекает три недели наверняка и без сомнений кропотливой работы комиссии, как 27 сентября 1906 года вполне удовлетворенный командир выпускает новый Приказ: «30 сентября III и IV батальонам после раннего обеда в 10 часов утра выступить для перехода в новые Астраханские казармы полка общей командой полковника Ястребцова. А полковому священнику прибыть туда же в 11 часов утра, где отслужить молебен и окроплением святой водой всех жилых помещений».

Но сердце у командира отчего-то неспокойно и душа, похоже, не на месте. Вдруг что-то упущено накануне великого для Полка значения, и 29 сентября вдогонку пишется свежий приказ, предписывающий «30 сентября в день перехода III и IV батальонов в новые Астраханские казармы прибыть на общее молебствие побатальонно I и II батальонам в 11 часов утра. Хору музыки быть при I батальоне, которому принять Знамя. По прибытию Полка в Астраханские казармы выбрать место и поставить линейных. Полку построиться покоем в рядовых колоннах. Ассистентами к Знамени назначаются подпрапорщики Гиндце и Сурин. Форма одежды обыкновенная (всем в мундирах, г. г. офицерам при шарфе и орденах), нижним чинам при караульной амуниции в фуражках. Вечером уволить нижних чинов в церкви командами под начальством фельдфебелей».

Еще поразмыслив секундой, тем же приказом, но отдельным параграфом поспешно добавляет: «С переходом III и IV батальонов в Астраханские казармы, распоряжением батальонных командиров назначить ежедневный ночной обход в ротных казармах, в составе 1 ефрейтора и 2 рядовых». Теперь точно все в готовности, можно и выдохнуть…

С заслуженной гордостью за проделанное 3 сентября 1908 года А. М. Ребиндер отправляет в столицу телеграмму следующего содержания: «Петергоф, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. Сегодня Астраханские Гренадеры по случаю размещения всего полка в новых казармах, отстроенных по повелению ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА с благоговением молились Всевышнему о драгоценном здравии Своего Державного Шефа и Августейшей Семьи с чувством бесконечной благодарности за оказанную высокую милость повергают к стопам ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА безграничную преданность и любовь».

Подписывает депешу, посылает и, не успев прослезиться от нахлынувших чувств, получает ответ: «Москва Командиру 12-го Гренадерского Астраханского ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III полка, 7 сентября 1908 г. Рад был узнать, что полк размещен на новых казармах. Сердечное спасибо МОИМ Гренадерам за их молитвы и выраженные чувства преданности. НИКОЛАЙ».

Так казармы задышали счастьем открытия. А что происходило дальше в них, захватывающе рассказывается в КНИГЕ.

В очередное доказательство, что именно так все и было, приводится редчайшее фото Астраханских казарм. На нем сводное подразделение Полка на фоне корпуса учебной команды (1907−1914гг.), в который в 1974 году заселились первые курсанты ВЮФ-1978. Правее от него корпус 2-го батальона согласно плану размещения постов караулов Полка. Само подразделение выстроено на большом плацу, когда малый плац или внутренний двор размещался между корпусами батальонов. Позднее он станет единственным и для нашего Института, и для современного Университета. На фото снизу — вход в расположение того самого трехэтажного корпуса учебной команды, который два года оставался приютившим нас домом.

А на очередном фото (сверху), похоже, вид на внутренние кубрики нашего корпуса. До нас они дошли с несущественной реконструкцией. Но характерной особенностью, как и раньше сохранились оригинальные чугунные колонны, располагавшиеся под потолок на всю длину ротного помещения.

Вслед за «астраханцами», после их убытия на Великую войну, скоро наступит черед времени, когда их расположение займут танкисты. Танкисты тяжелого танкового полка РВГ РККА. Но это уже совсем другая история. Хотя она столь же заботливо и не с меньшими приключениями курсантов описана в КНИГЕ.

Вслед за «астраханцами», после их убытия на Великую войну, скоро наступит черед времени, когда их расположение займут танкисты. Танкисты тяжелого танкового полка РВГ РККА. Но это уже совсем другая история. Хотя она столь же заботливо и не с меньшими приключениями курсантов описана в КНИГЕ.